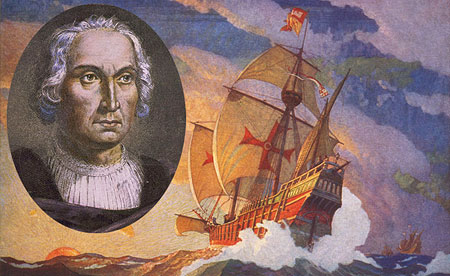

Es bien sabido por todos que la llegada de los españoles significo un

cambio en la vida de los habitantes de la América Prehispánica; no solo por la

llegada de los conquistadores que con cada campaña nueva sumaban nuevos territorios

al dominio de la Corona Española y la Iglesia Católica. Ambos factores repercutieron

en la vida indígena tanto en Mesoamérica como en la región andina: las matanzas

a indígenas, esclavitud, rebeliones, imposición de la escritura y, por último y

quizá con mayor impacto, la evangelización.

Es bien sabido por todos que la llegada de los españoles significo un

cambio en la vida de los habitantes de la América Prehispánica; no solo por la

llegada de los conquistadores que con cada campaña nueva sumaban nuevos territorios

al dominio de la Corona Española y la Iglesia Católica. Ambos factores repercutieron

en la vida indígena tanto en Mesoamérica como en la región andina: las matanzas

a indígenas, esclavitud, rebeliones, imposición de la escritura y, por último y

quizá con mayor impacto, la evangelización.

¿Qué favoreció el avance de la doctrina cristiana? Es difícil saber cómo

fue que los pueblos originarios de la llamada América aceptaron tal imposición,

pues no era solo un cambio en la religión practicada, sino también en la forma

de vida de los naturales de Mesoamérica y Los Andes.

Una respuesta aproximada la podemos tener en los textos de los frailes que acompañaban las expediciones españolas. Si bien, generalmente se refieren a los rituales indígenas como obras del demonio, también aclaran que esto era por ser víctimas del engaño pero aun así, mantenían ideales parecidos a la doctrina cristiana y por ello resultaría fácil volverlos al catolicismo.

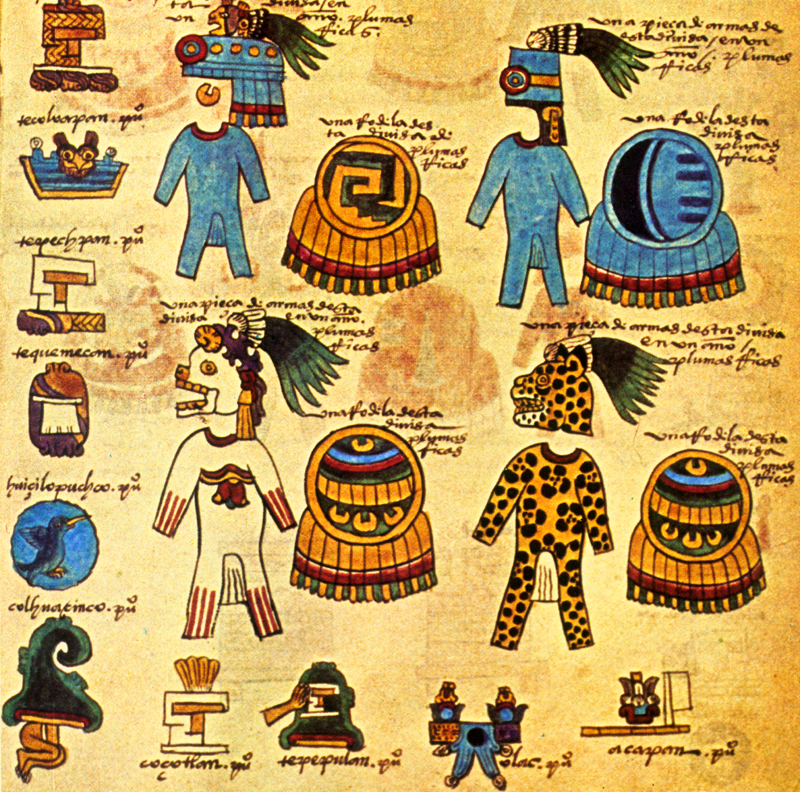

Para Martin Lienhard, en su obra La irrupción de la escritura en el escenario americano, uno de los factores que favorecieron la conquista espiritual se encuentra en los mismos dioses prehispánicos y el retorno de estos a la tierra. Tradicionalmente, se piensa que en un principio los aztecas veían a Hernán Cortez como Quetzalcóatl que regresó al mundo terrenal, impactados por las armas de fuego, la blanca piel de los extraños y sus ropas de metal (armaduras). Así mismo, Tito Cusi Yupanqui hace referencia a los españoles como la divinidad Viracochas, nombre que le dieron los habitantes del Cuzco a los españoles; esto se atribuye también a las ropas, caballos, armas de fuego, pieles blancas y el hecho de “hablar solos con unos paños blancos”.

Una respuesta aproximada la podemos tener en los textos de los frailes que acompañaban las expediciones españolas. Si bien, generalmente se refieren a los rituales indígenas como obras del demonio, también aclaran que esto era por ser víctimas del engaño pero aun así, mantenían ideales parecidos a la doctrina cristiana y por ello resultaría fácil volverlos al catolicismo.

Para Martin Lienhard, en su obra La irrupción de la escritura en el escenario americano, uno de los factores que favorecieron la conquista espiritual se encuentra en los mismos dioses prehispánicos y el retorno de estos a la tierra. Tradicionalmente, se piensa que en un principio los aztecas veían a Hernán Cortez como Quetzalcóatl que regresó al mundo terrenal, impactados por las armas de fuego, la blanca piel de los extraños y sus ropas de metal (armaduras). Así mismo, Tito Cusi Yupanqui hace referencia a los españoles como la divinidad Viracochas, nombre que le dieron los habitantes del Cuzco a los españoles; esto se atribuye también a las ropas, caballos, armas de fuego, pieles blancas y el hecho de “hablar solos con unos paños blancos”.